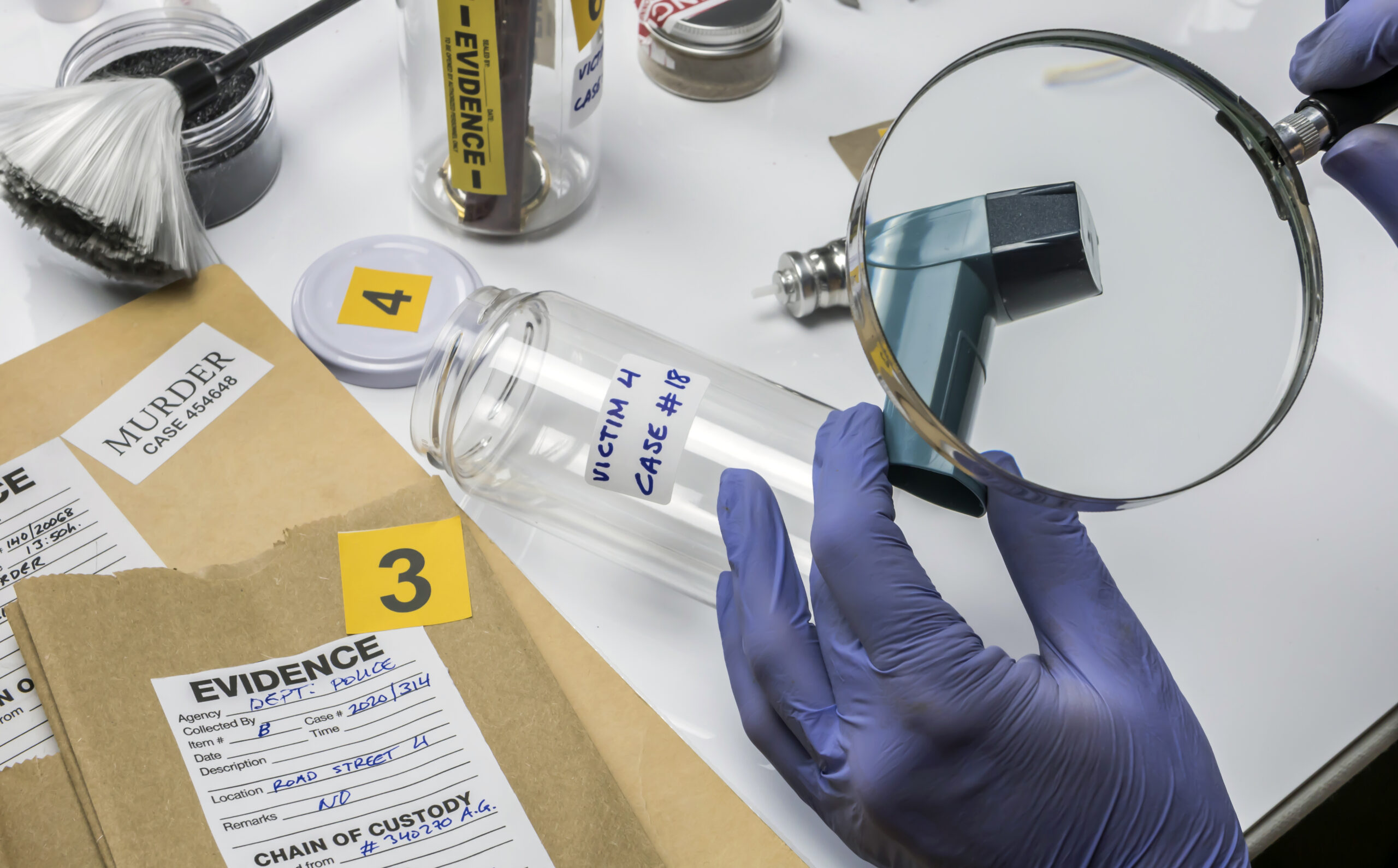

de la patrouille à l’enquête criminelle

Le gendarme est une figure emblématique en France. Ses missions sont variées. Découvrez une journée type de cet officier, de ses premières heures du matin à la tombée de la nuit. Et comprenez le rôle de la Prépa Sous-Officier de Gendarmerie dans cette réalité.

Bienvenue sur « Préparation-militaire-gendarmerie.FR », votre guide dédié aux carrières dans les forces de l’ordre et les métiers de la sécurité !

Notre mission est de vous fournir une plateforme complète et enrichissante pour tout savoir sur les professions qui veillent sur la sécurité de notre société.

Que vous aspiriez à devenir gendarme, policier, gardien de la paix, ou que vous souhaitiez explorer d’autres métiers au sein du secteur de la sécurité, vous êtes au bon endroit.

Ce site se veut être une ressource inestimable pour ceux qui envisagent une carrière dans la sécurité où qui souhaitent acquérir des informations.

Nous vous proposons des descriptions détaillées des différents métiers, en mettant en lumière des missions spécifiques, ainsi que les compétences et qualités essentielles pour réussir dans ces rôles au sein de notre société.

Notre objectif est de vous aider à comprendre en profondeur ce que chaque métier implique et de vous guider dans le choix de la carrière qui correspond le mieux à vos aspirations et à vos valeurs.

Métiers